長い年月をかけて、潟底に積み重なった土、この土は、大量の水分を含んでやわらかい。たとえ、水面上に顔を出した地面でも、人間が歩くと沈んでしまう。これは、土の中に余分な水があるからで、干陸を促進するのに最も大切な仕事は、この水をぬくことである。

水はけを良くする排水路の役目は、雨が降って、地表面から流れ出す水を集めるとともに、土の中の余分な水をしぼり出すことである。

雨が降らなくても、地下水が高いと余分な水はぬけないが、深い排水路を掘ると、それにつれて地下水も下がる。ところが、この地下水は、排水路から遠ざかるほどに高くなってくるから、深さだけの問題ではなく、排水路と排水路の間隔も関係する。

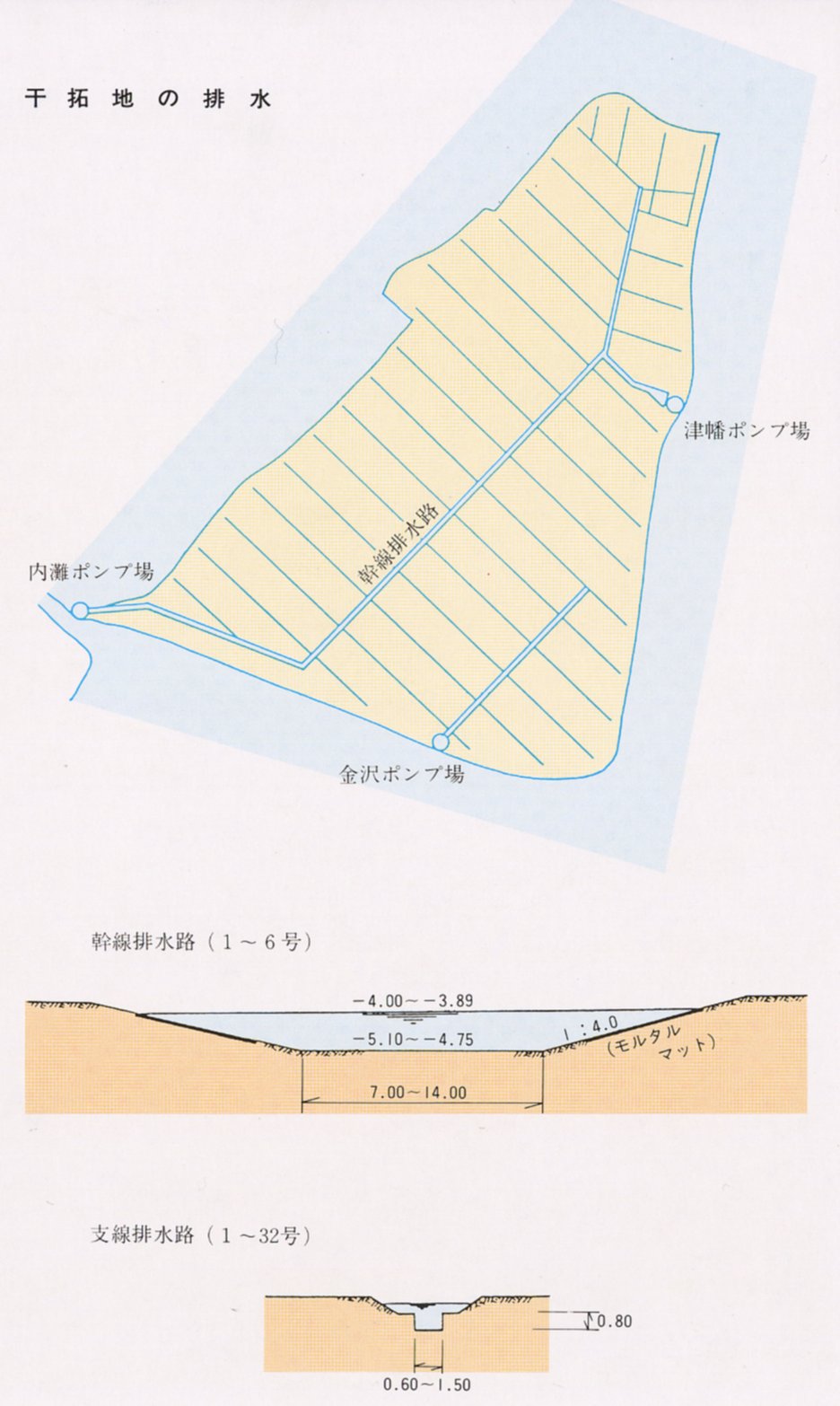

で、干拓地内の排水計画は右の図のようになっている。300メートル間隔の支線排水路に集まった水は幹線排水路に、そして、幹線排水路の水は、ポンプ場に流れてくみ出される。

干拓工事が始まって、干陸が開始されるまでに6年近くの歳月をかけたが、その後の排水工事にも長い年月がかかる。地面の上を流れる水に比べて、土の中の余分な水は、長い時間をかけなければぬけないからである、ヘドロの状態から、いくつもの段階を経て徐々に改善しなければならない。この排水工事こそ、土地改良事業の基本なのである。

右ページの写真は、幹線排水路工事の足取りを示すもので、左上は、干陸で干上った地面と、干陸開始前にポンプ船で掘られた最初の排水路である。

左下は、排水路を深める仕事で、この時点でも、まだ人間が歩けないほどやわらかく、写真の機械は、マーシードラグラインといって、水に浮くこともできる特殊なものである。

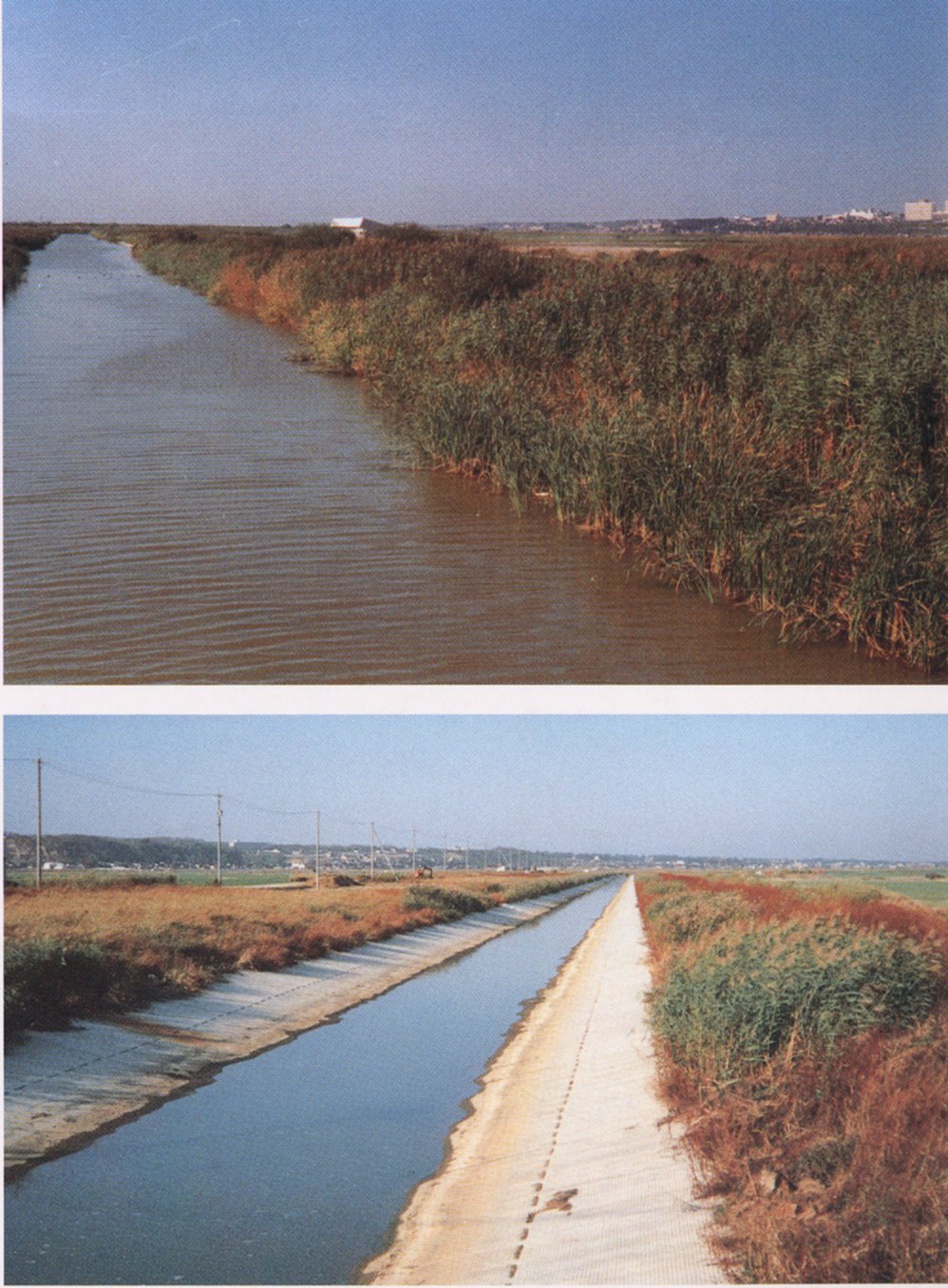

右上は、マーシーで掘られた第二段階の姿で、この状態になれば、人間だけでなく、何とか機械も走れるが、水ぎわに生えしげる葦で、川はばをせばめている。

葦が川はばをせばめると、それだけ流れがさまたげられる。右下の写真は、葦の生えないようにモルタルマットという工法で、うすいコンクリートを張ってある、これが、最終段階の幹線排水路である。