高い山に囲まれて、往来の不便さに閉口していた愚公という老人が、あるとき家族を集めて、こう相談をもちかけた。「わしは、お前たちとありったけの力を出し合って、あの山を切りくずそうと思うが、どうじゃろうか」家族の一同、大いに賛成したが、愚公の細君は「切りとった土や石をどこに捨てるんですか」と心配した。しかし、他の者たちは「渤海の浜にでも投げすてるさ」と大変な意気ごみで、とうとう相談がまとまり、仕事にかかった。

愚公は三人の子どもや孫たち、そして隣家の小さな子どももまじえて山をくずし、渤海の浜に運び始めた。ところが、気の長い話で、渤海まで行くのに半年かかる。これを見た知兜という人が「あんたの馬鹿さ加減にあきれるわい、老い先 短いあんたの力で、こんな大きな山をどうしようというんだ」。すると愚公はこう答えた。

「お前さんみたいな、浅はかな心の持主には到底わかるまいな。よいかな、たとえ老い先 短いわしが死んだとて、子どもは残るし、子どもはまた孫を生み、孫はまたその子どもを生み、その子どもにまた子どもができ孫ができして、子々孫々とだえることがあるまいて。ところが山の方はふえるもんじゃない。とすれば、いつかはきっと山もなくなると思うが」

これを聞いて智兜は二の句がつげなかった、ところが、もっと驚いたのは、山の神で、山の切りくずしがいつまでも続けられてはかなわぬ‥…といって天帝に訴えでた。天帝は愚公の真心に感心し、力持ちの神に命じてこの山を移させた。

以上が中国の寓話「愚公 山を移す」のあらすじである。内灘の砂山を切り開いて、くる日も、くる日も、それを運びつづけて7百万立方メートル、山 移って堤防となった。

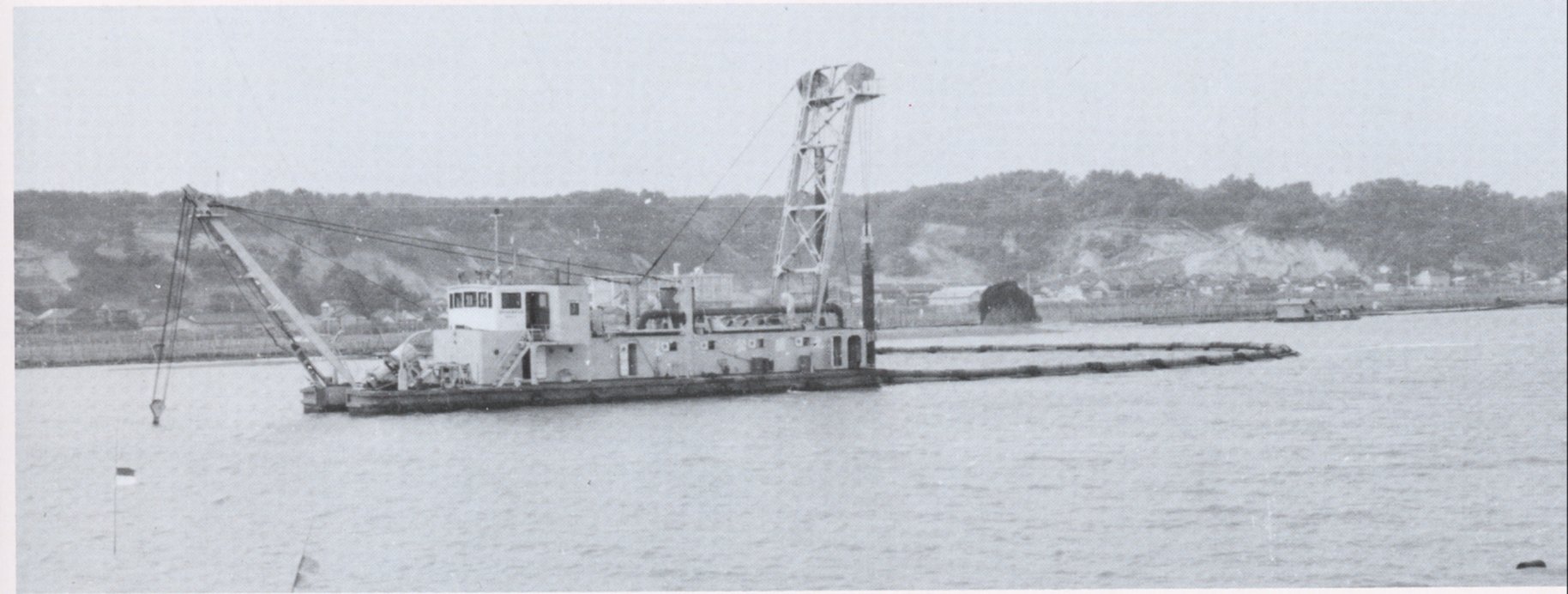

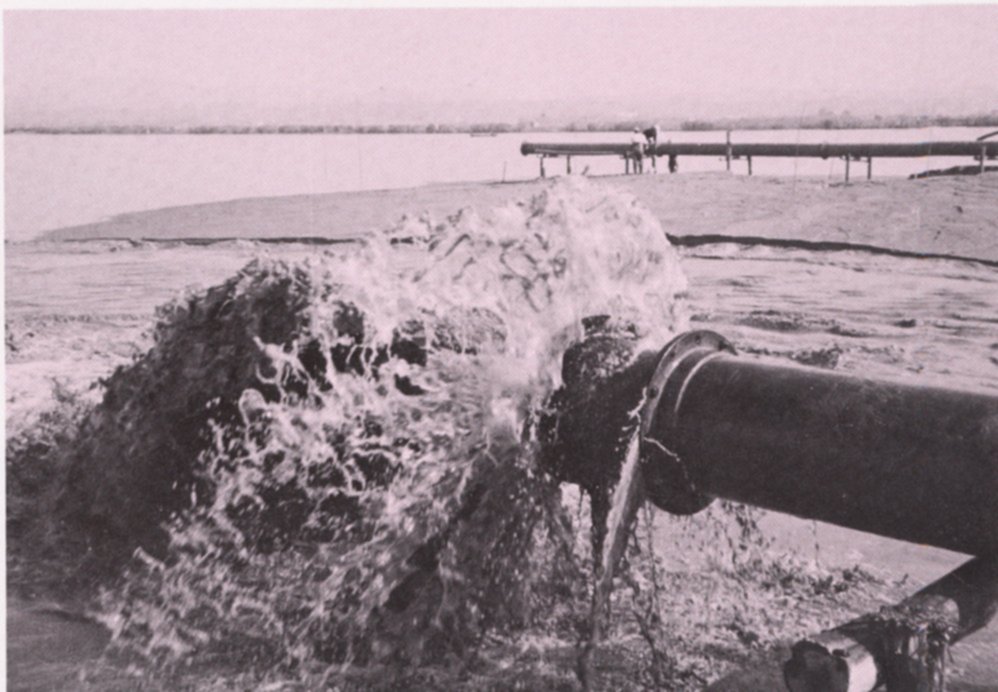

ポンプ船は、水中の土を掘ることもできるが、はき出す側のパイプを高く持ち上げてやれば、はき出された土砂の山は、水面上に顔を出す。したがって、ところどころに「タメマス」をつくり、土運船がそのタメマスに砂を入れ、その砂をさらにポンプ船で堤防まで運ぶ……方法がとられたのである。

上の写真は、タメマスの砂を堀るポンプ船、右は、ポンプ船から送られてくるパイプの先端で、はき出される様子を示す。

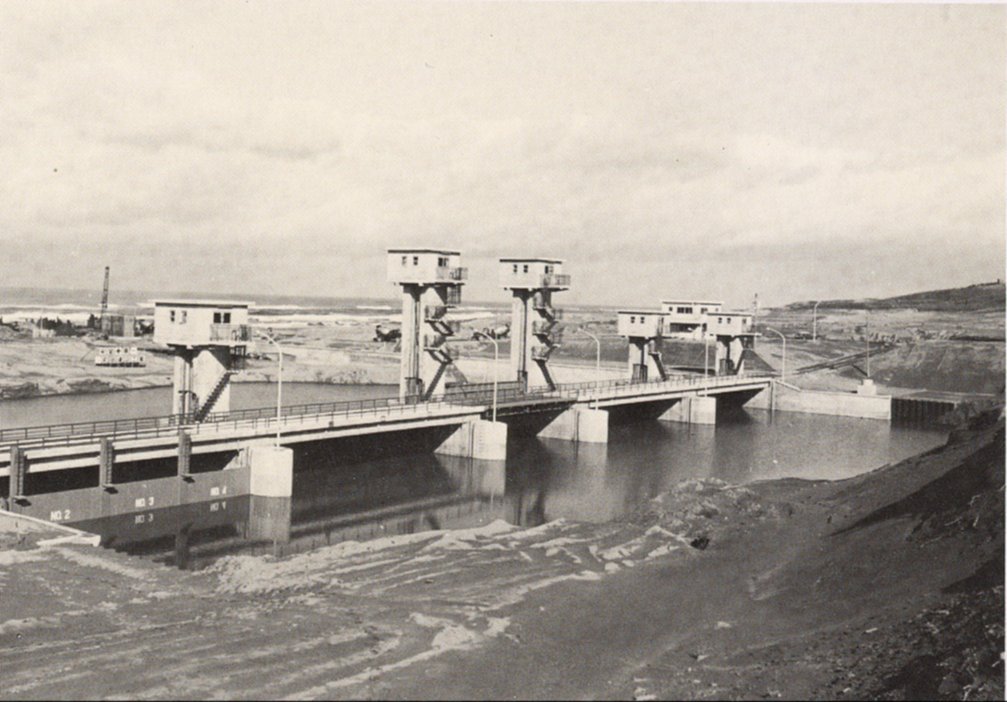

塩水は、水田や畑の用水に使えないので、この逆流を防ぐのが防潮水門である。

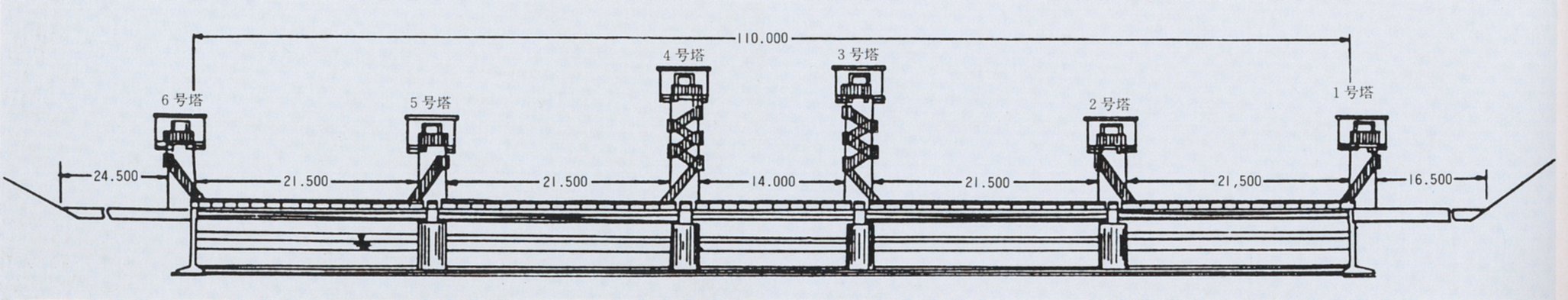

したがって、放水路が海とつながれる前に、防潮水門を完成させなければならない。右の写真は、ほぼでき上った水門の姿であるが、この時点では、まだ、放水路との間に砂丘が残っている。

次ページの写真は、防潮水門の完成とともに、海とつながった放水路で、県道にも新しい橋、内灘大橋がかけられた。

放水路、締切堤防工事で、受け持った仕事を無事やりとげたポンプ船団。内灘大橋もみえるし、はるかに延びる正面堤防も見える。