内灘村と河北潟

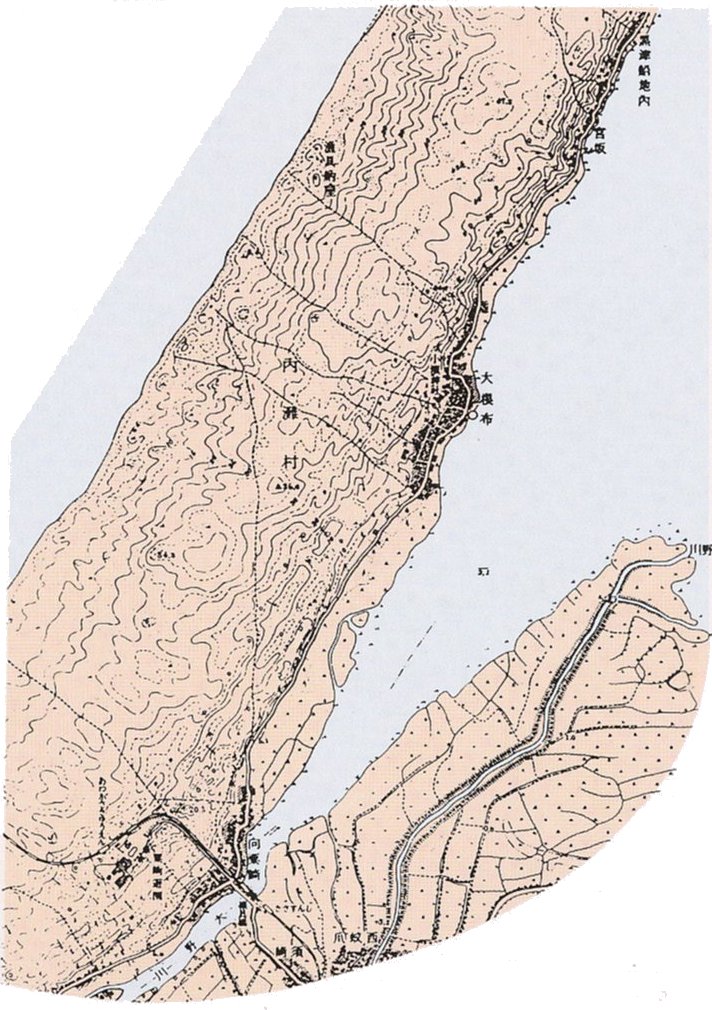

河北潟に面する町村は、金沢、津幡、宇ノ気、内灘と四つあるが、内灘だけは、他の三つに比べて事情が異なる。

村全体の面積の80パーセントは砂丘で占められ、明治末期の水田面積はわずかに45町歩しかなかった。総戸数910戸のうち、自分の田んぼを持つ農家は150戸で、ほとんどの人たちは漁業で生計をたてていた。もちろん、内灘村で生産される米だけでは足りず、他町村から買入れなければならなかった。また、漁業も河北潟だけではなく、日本海の沿岸漁業が主で、年老いて海に出られなくなった人たちが、河北潟で魚を獲っていたのである。そして、このような状態が昭和の初期まで続いた。

昭和の初期、日本をおそった経済恐慌は、内灘村とて例外でなく、漁業、特に出かせぎ漁業の不振が、村全体を不況のどん底におとしいれた。内灘村の人たちが、漁業に執着する一方で、水田を求める気持ちの強さは、他の三町村と比較にならない。これが、内灘村の特殊事情なのである。

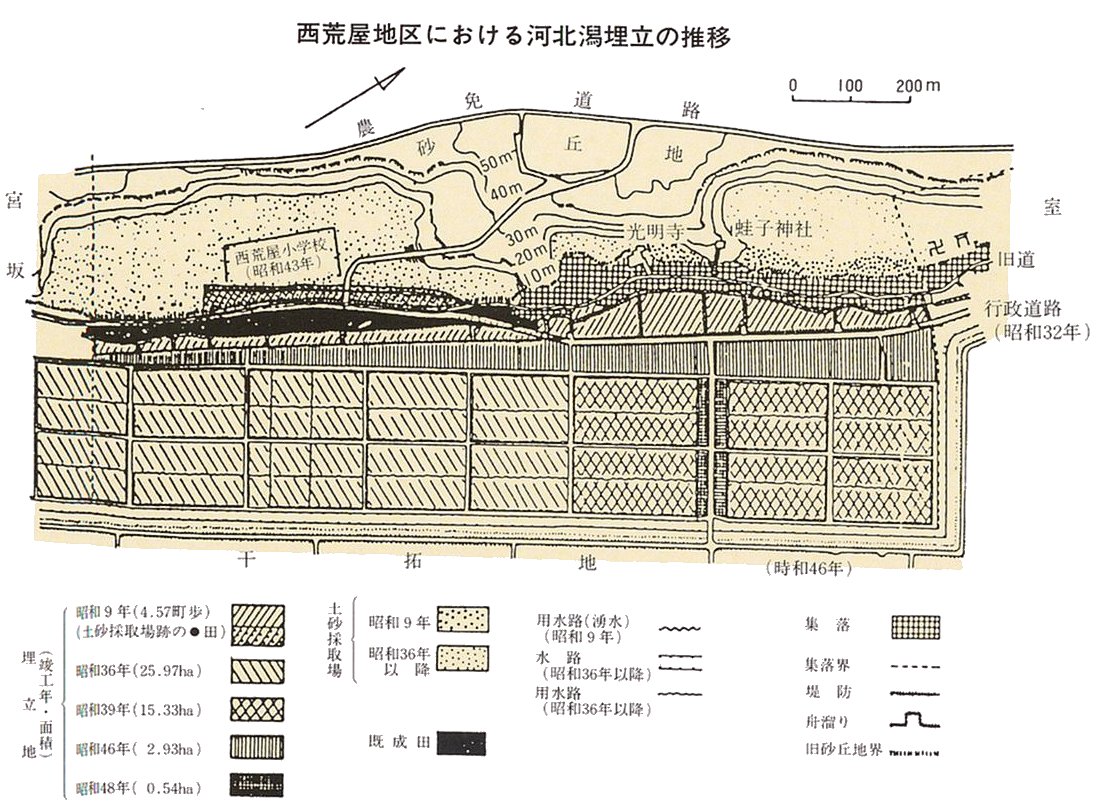

不況になると、公共事業を増やすのは、今も昔も変わりなく、昭和7年から8年にかけて、「時局匡救事業」……(今の言葉では救急)という名称で行われたのが、宮坂、西荒屋、室地内のうめたてで、当時の工事設計書によれば、その内容は次のとおりである。

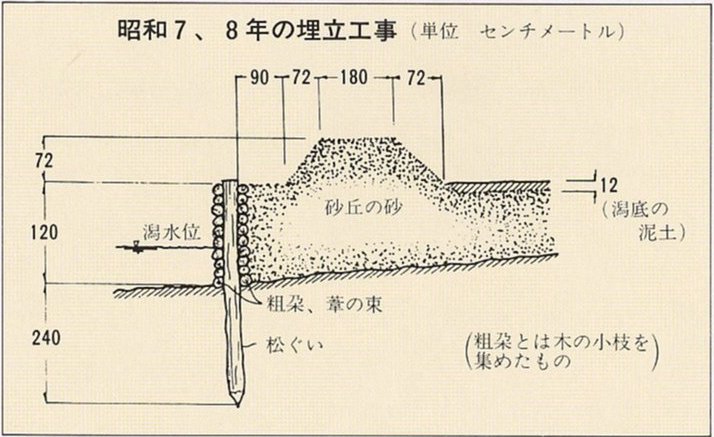

砂丘の砂を、トロッコで潟ぶちまで運搬して、右の図のような堤防を築き、水田4.6町歩を生みだした。運んだ砂は全部で4万4千立方メートル、潟底の泥土3千立方メートル。総工事費1万8千円のうち、助成金は50パーセントの9千円だった。

このうめたて工法は、銭屋五兵衛の時代と大差なく、ただ、近くに砂丘の豊富な砂があり、トロッコという、新しい運搬道具が出現していたことである。堤防に使った、粗朶や葦のくさりが早く、流されたものも多かったという。

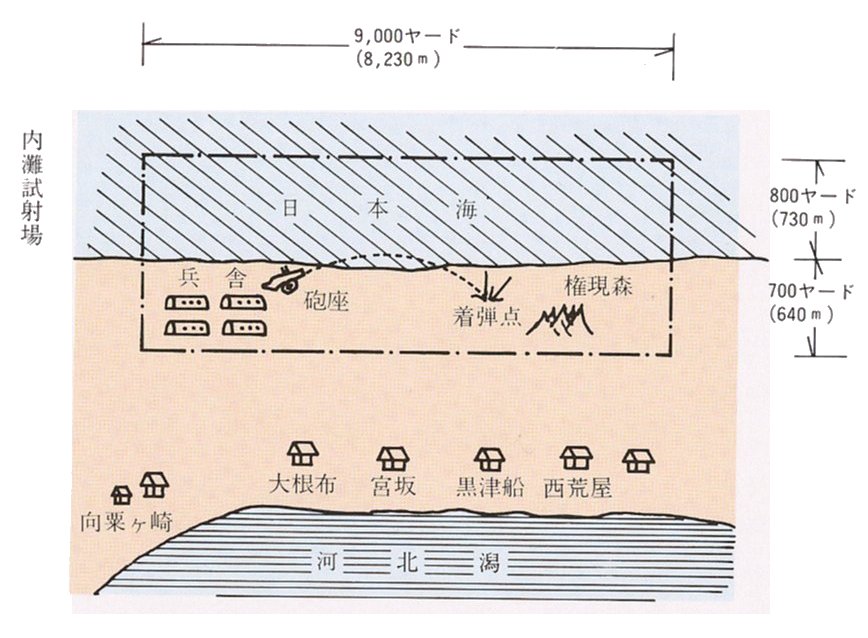

昭和25年、朝鮮戦争が起こり、日本に警察予備隊(後に自衛隊)が設けられ、産業面では、アメリカ軍から兵器・弾薬などの注文を受けてうるおった。この警察予備隊が使う弾薬は米軍から買入れたが、買入れるためには、砲弾のテスト、つまり試験射が必要だった。

時の日本政府は、損害補償の少ない内灘砂丘に目をつけて、試射場候補地に選び、石川県選出の林屋亀次郎参議院議員(国務大臣)に担当させた。

太平洋戦争に負けてから5年後の、この当時、内灘試射場問題は、地元町村はもとより革新政党、労働団体などを巻きこんだ一大反対運動に発展した。闘争の詳細は別として、河北潟干拓と引きかえに、砂丘を接収するという線が、林屋国務大臣から示されたらしい。

昭和28年1月8日付の朝日新聞に、内灘、中山村長の談として、「河北潟干拓は、アメリカの技術を導入すれば1年半か2ヶ年で完成するらしい(中略)接収される砂丘の代わりに水田を提供するというなら賛成もしよう。希望するのは干拓2千町歩のうち、内灘地先の4百町歩前後だが、砂丘地の永久使用を認めるから、干拓せよと当方から持出すわけにはゆかぬ。いずれ政府から交捗があるものと想像され、その際とくと研究する」とある。

試射場という予期しない問題から河北潟の干拓がクローズアップされたけれども、昭和32年、試射場の使用が打ち切りとなり、補償事業としての干拓事業も見送られた。かわって出てきたのが、内灘側の潟ぶちうめたてで、昭和7・8年頃と同じような工法がとられている。