銭屋五兵衛

金沢の中心街、前田の居城をはさむように二つの川が流れている。一つは河北潟に入る浅野川で、この河北潟は別名「蓮湖」とも言うが、この浅野川の北側にあることから河北潟と呼ばれる。

もう一つは、直接日本海に出る犀川で、河口付近の金石町を、昔は宮腰といった。地形上さして良港とはいえないが、加賀百万石の海の玄関として栄えた町である。

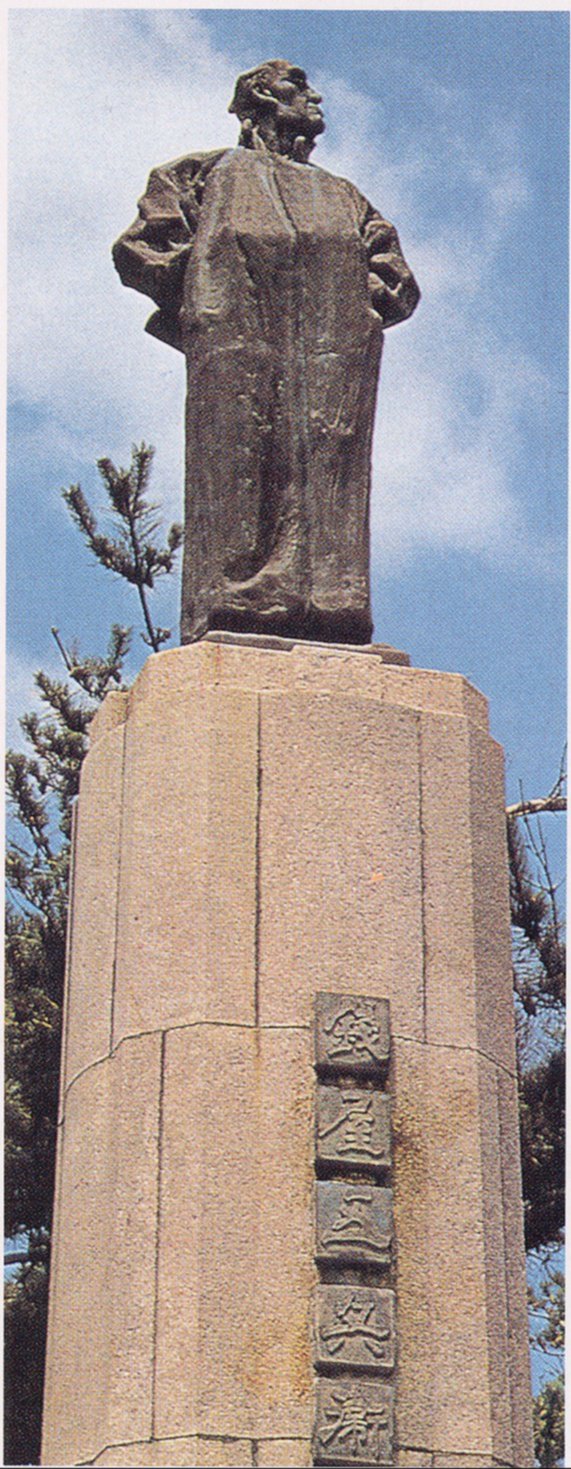

銭屋五兵衛は、11代藩主前田治修の頃、安永2年(1773)この宮腰に生まれ、幕末の嘉永5年9月、河北潟うめたてにまつわる嫌疑で検挙され、同年11月21日牢死した。ときに銭五80才、アメリカ東印度艦隊司令長官ペリーの浦賀入港は翌嘉永6年6月である。左の写真は、今の金石町に建つ銭五像で、身にまとっているのは船頭合羽、頭をめぐらす先は日本海。

銭屋の屋号は、もともと、金銭の両替えと質屋を家業としていたからで、彼が39才のとき、質流れの船で始めた海運業が図に当たり、北前船で日本海をかけめぐった海の豪商として有名である。この海の男が、76才の晩年に河北潟のうめたてを企てた。

銭屋五兵衛の伝記、記録は数多いが、それの書かれた時代によって彼の評価が変わる。元金沢大学教授、若林喜三郎氏は、これらを総括して

「干からびたこの老商の死には、崩壊期封建社会の悲哀がからみついている。銭五の悲劇は、封建末期における典型的な商業高利貸資本家の運命に根ざしているので、後世の巨大な声誉にもかかわらず、彼とても風に吹かれる一本の葦であったにすぎない。ましてや加賀藩がすこぶる後進的な北陸型の大藩であり、しかもその故の末期的なあがきから来る政争にまきこまれたのでは、その悲運も当然な運命であったといわねばならない。」

80近くの老いたる銭五が、何故に牢死しなければならなかったか、何故に河北潟の埋立てを企てたのか。上の文章は、それもこれも幕末期における商業高利貸資本家の必然的な運命と断じている。

銭五の北前船が日本海をかけめぐったころと相前後して、ロシア、イギリス、アメリカ等の異国船が日本列島の海岸に近づいた。宮腰にほど近い打木浜で、嘉永元年に加賀藩が大砲の発射演習、そして翌2年には、異国船が着岸したときの処置令を出している。

同、嘉永2年6月、藩から申し渡された許可の内容は

(イ)波除開2,900石に要する費用はすべて願出人要蔵の負担とする。

(ロ)2,900石の4分の1,725石は地元の村々に還元し、要蔵の持高は残りの2,175石とする。

ここに、波除とはナミヨケの意で、今日でいう堤防のことである。河北潟開発の長い歴史のなかで、恐らく初めて出てきたうめたて法といえ、銭五の財力なくしては考えられぬ工法であり規模である。

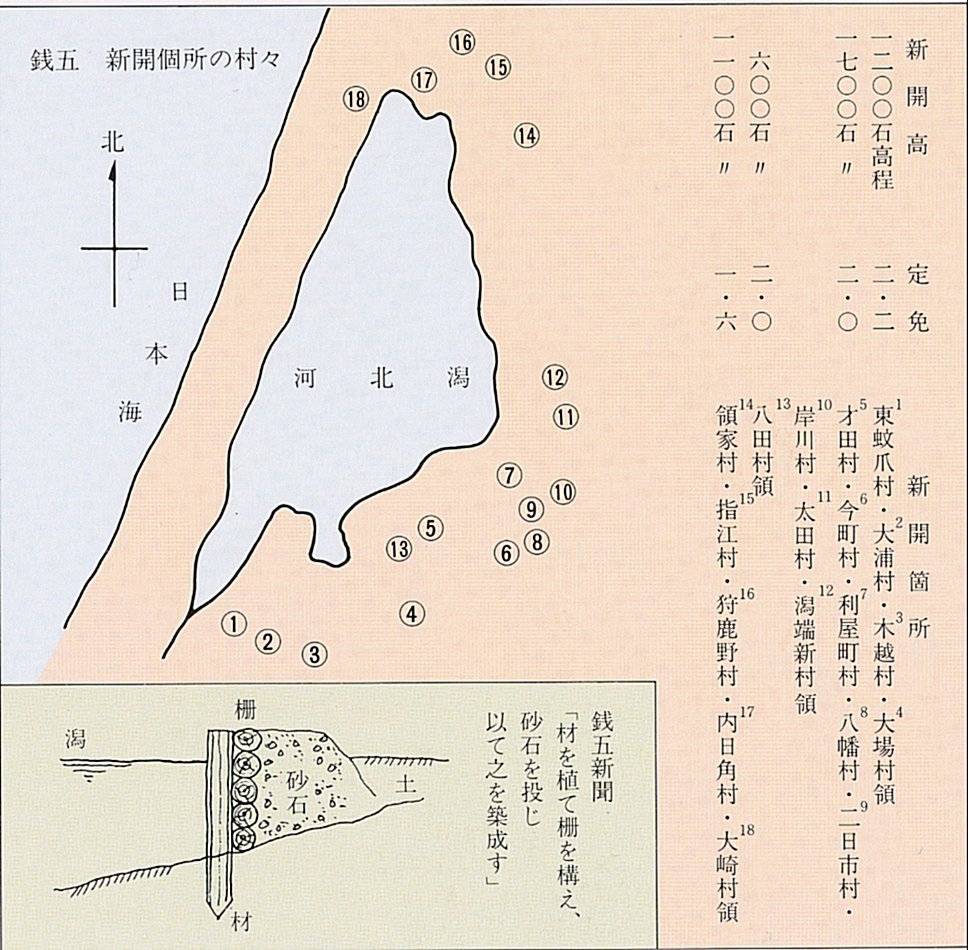

さらに、嘉永4年7月、藩に提出した新開証文では、2,900石を4,600石に増やしており、右図のようにそのうめたて範囲は、河北潟の南端から北端にかけての全域におよぶ。ちなみに、当時の収穫高を10アールあたり100キログラム程度と見積もれば面積は600ヘクタールを超える。なお図中、定免とあるのは上納の割合で、2.2は1,200石の2割2分、つまり上納米264石の意味である。この新開を藩が全面的に認めたかどうかは定かでない。

さきゆきのあせりがあったにせよ、このような大うめたて計画は、銭五の財力なしに考えられないものである。……が、いかんせん河北潟のヘドロをあまく見すぎた。河北潟の底なし沼に、ちょっとやそっとのくいを打っても効き目なく、銭五自身、海中に銀を投ずるごとしと言っている。銭五や要蔵が、潟縁に住む根っからの百姓であったなら、恐らく、手を出さなかった工事であろう。

次に、企業家銭五の面目躍如たる事実は、このうめたて工事を、土工出かせぎを専門とする能登宝立の人足頭、理兵衛理兵衛にうけおわせたことである。企業家的な利益追究は、賃金の安い出かせぎ人夫の使役となり、地元村々をうるおさず強い反感を買うはめとなった。後世、銭五の評価を左右する理由の一つである。

うめたて工事に対する地元民の反感は、妨害に発展し、毒物投入、死魚発生の公害問題を生み、うめたて事業は一挙に瓦解した。毒物の投入は、工事現場の魚を毒物で駆逐し、漁民の立入り(漁を口実とする妨害)を除くためとも、あるいはまた、ヘドロ対策として石灰俵に特殊な油を混ぜて使ったためとも言われており、死魚の発生は自然現象で、うめたて工事が原因ではないとの説もある。

(イ)河北潟投毒の嫌疑

(ロ)会津領の山林買占事件

(ハ)密貿易に対する幕府の追究未然防止

の3点を挙げ、(イ)の投毒事件が動機となって、(ハ)の密貿易容疑を葬らんとしたものであろう……としている。

嘉永5年11月、80才の五兵衛は判決をまたずに牢死、翌6年12月に三男要蔵のはりつけ刑さらし首連累の処刑者51人、没収された財産は藩の記録で12万両となっている。銭五の総資産は300万両といわれ、藩の没収した額はもっと大きかったとも言われているが、銭五のうめたてた土地はどこにもない。