土を良く乾かして、ほぐすと細かい粒になる。この粒を土粒子といって、大

は砂粒ぐらいから、小は直径0.005ミリメートル以下の細かなものまである。そ

して、土粒子の大きな土ほど、よく水を通すが、干拓地の土は、土粒子が小さく水を通しにくいため、水はけが悪いと「ぬかるみ」になる。

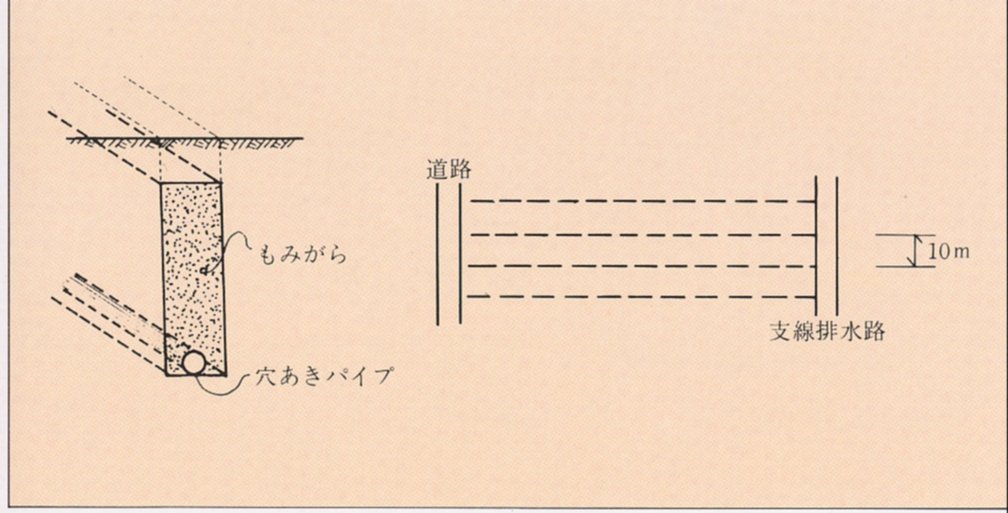

水を通しにくい土に人工の水みちを作るのが暗渠排水で、右ページの図のように、

0.7〜1.0メートルの深さにパイプを入れ、その上を「もみがら」でうめる。くさ

りにくくて良く水を通す「もみがら」の性質を利用したもので、両側の土からにじみ出た水が、もみがらの中を通ってパイプに入る。(もちろんこのパイプには水だけを通す小さな穴が一面にあけてある)

河北潟干拓地で、作物の植えられる面積1,092ヘクタールのすべてに、10メー

トル間隔で排水暗渠が入っている。

下の写真は暗渠排水のパイプが支線排水路に顔を出しているところ。パイプから流れ出るのは土の中からしぼり出された水である。